【目次】

- 生成AIの導入ステップ

- 生成AIと協働する未来

- まとめ

【記事概要】

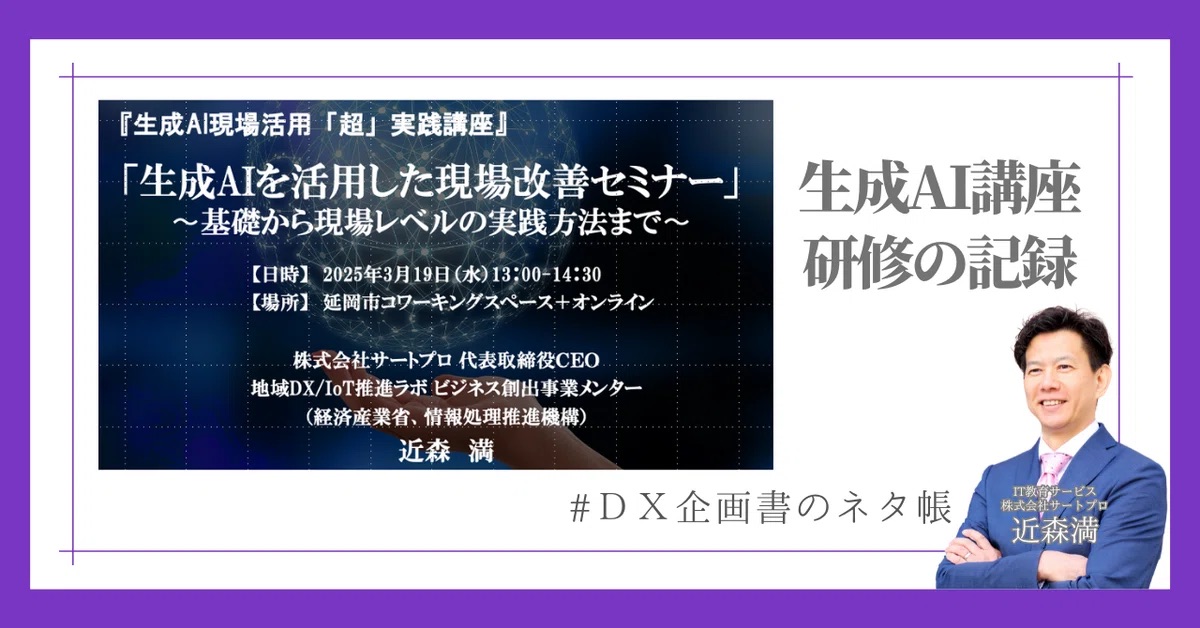

本セミナー「生成AI現場活用超実践講座」では、生成AIの基礎知識から現場レベルの実践方法までを学び、業務改善や新たな価値創造につなげることを目的とします。対象者は、企業の担当者や管理職、研修担当者など、生成AIの活用方法を知りたい方々です。

セミナーでは、生成AIを活用する重要性を強調し、特に「使わないことが最大のリスク」と指摘。実際の導入事例として、旭鉄工やアイスマートテクノロジーズの成功事例を紹介し、企業での生成AIの活用の可能性を示します。また、生成AIの技術的な仕組みや導入ポイント、業務への適用方法についても詳しく解説します。

特に、生成AIの活用が企業にもたらす変革として「業務効率化」「新規ビジネスの創出」「顧客体験の向上」「意思決定支援」が挙げられ、それぞれの具体的な活用法を紹介。さらに、成功のための鍵として「適切なデータ管理」「導入プロセスの明確化」「社内での定着方法」「倫理的な配慮」が重要であると述べられます。

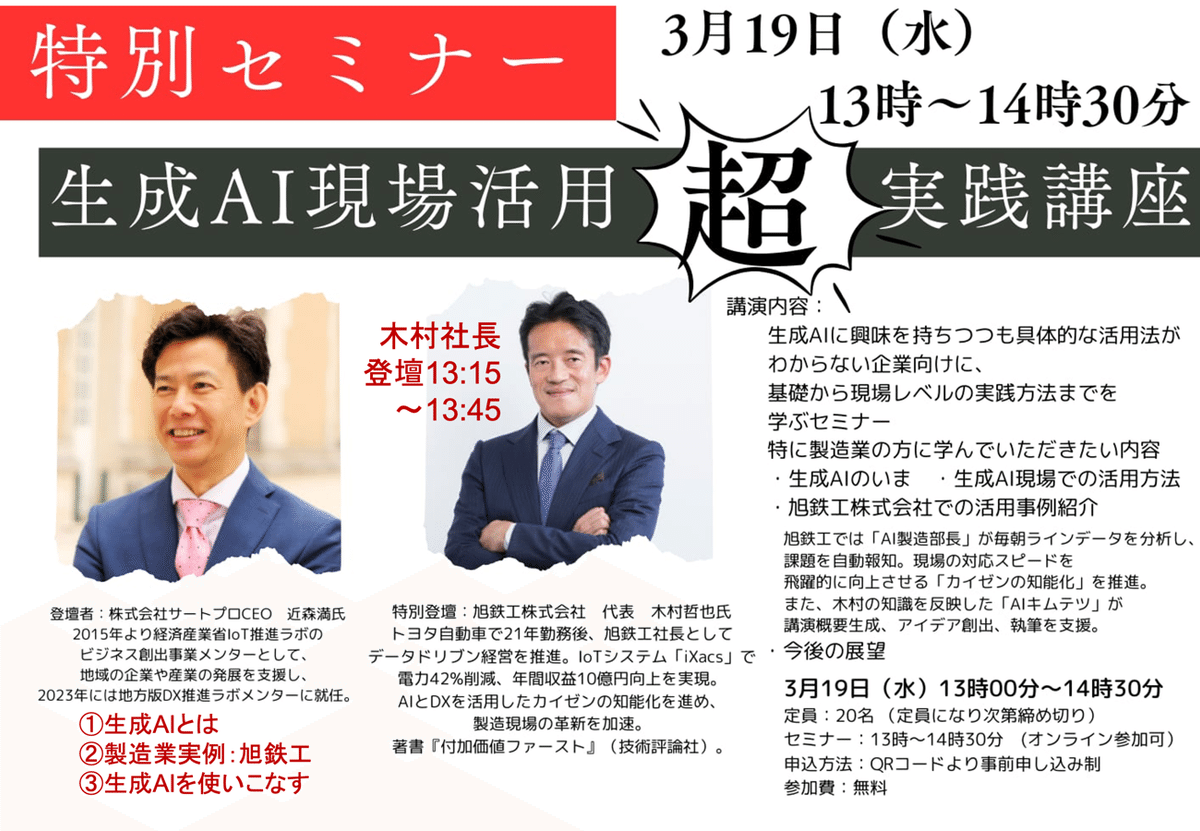

途中、旭鉄工株式会社 代表取締役社長の木村哲也さんをお招きし、IoT導入によるDX推進の成功事例と生成AIをどのように社内で活用しているかを実例を交えてご苦労をお聞きしました。

本セミナーを通じて、参加者が生成AIを活用する第一歩を踏み出し、業務改善や生産性向上につなげられるよう支援します。

募集リーフレットより抜粋

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。

DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AIの現場活用とは?

生成AI(Generative AI)は、企業の業務改善や新たな価値創造に直結する強力なツールです。しかし、多くの企業が「興味はあるが、具体的な活用方法が分からない」と悩んでいます。本セミナーでは、そうした疑問を解消し、実際に業務で活用できるスキルを身につけることを目的としています。

生成AIを活用しないことが最大のリスク

生成AIの最大のリスクは「使わないこと」です。現在、AI技術は急速に進化し、さまざまな業界で導入が進んでいます。しかし、AI活用の差は企業ごとに大きく、未導入の企業は競争力を失う可能性があります。実際、多くの企業では「使って良いとも、使ってはいけないとも言われていない」状態が続いており、個人レベルの利用にとどまっていることが現状です。

生成AIの基本と仕組み

生成AIとは、大量のデータを学習し、新たなコンテンツを生成する人工知能です。代表的なものとして、ChatGPTやGemini、Claudeなどがあります。これらは文章生成、画像生成、データ分析など、さまざまな業務に活用できます。

・利点:時短・効率化・生産性向上

・課題:倫理的な懸念・誤情報の生成(ハルシネーション)

企業がAIを活用する際には、これらの利点を活かしつつ、適切なリスク管理を行うことが重要です。

企業の成功事例

①旭鉄工の導入事例

旭鉄工では、生成AIを活用して業務の効率化を進めています。具体的には、

・工場の生産ラインのデータをAIが分析し、作業指示を最適化

・AIが異常検知を行い、品質管理の向上に貢献

この結果、大幅なコスト削減と生産性向上を実現しました。

木村社長のお話のなかで、以下のような趣旨のことを言っていました。

「DXを始めるときに、自分たちで秋葉原に行き、ラズベリーパイやセンサーを買ってきて、コツコツと作ってみます、と言うところから始める方が少なからずいらっしゃいます。もちろんそれも悪い事でもありませんし、デジタルを理解する上ではとても重要なことではあります。しかしながら、世の中には既に出来上がった生産性を高める仕組みやIT製品またソリューションが数多く存在しています。その中で自社に合うものや既に実績の上がっているものを使ってみる方がどれだけ生産性が高いかは明白だと思います。AIの活用はデータベースを整理してシステムの設計から入るのではなく、生成AI自体に生のデータを渡してあげ、まずは生成AIにいい感じでアウトプットしてもらうことの方が大切です。そのような考えを持つことが生成、AI活用の重要なポイントです。

このことは何回聞いても納得です。

生成AIの取り組み

旭鉄工では「AI製造部長」が毎朝ラインデータを分析し、課題を自動報知。現場の対応スピードを飛躍的に向上させる「カイゼンの知能化」を推進。また、木村の知識を反映した「AIキムテツ」が講演概要生成、アイデア創出、執筆を支援。

木村哲也氏の紹介文

トヨタ自動車で21年勤務後、旭鉄工社長としてデータドリブン経営を推進。IoTシステム「iXacs」で電力42%削減、年間収益10億円向上を実現。AIとDXを活用したカイゼンの知能化を進め、製造現場の革新を加速。著書『付加価値ファースト』(技術評論社)。

②サイバーエージェントの事例

サイバーエージェントでは、6,300名の従業員全員に生成AIの研修を実施。99.6%の受講完了率を達成し、業務へのAI活用を加速させました。このように、組織全体での教育が成功のカギとなります。

サイバーエージェントの99.6%にあたる社員・全役員が受講した「生成AI徹底理解リスキリング」とは? |

生成AIの導入ステップ

・まずは触れてみる

ChatGPTやGeminiなどの無料ツールを試す。

・業務改善に活用する

例:メール作成、会議議事録の自動生成、データ分析。

・専門チームを立ち上げる

AI活用のリーダーを社内で育成。

・業務の自動化を進める

AIエージェントを活用し、作業の効率化を図る。

・経営戦略に組み込む

AIを活用した新規事業の創出や意思決定支援を行う。

生成AIと協働する未来

生成AIは「超優秀なアシスタント」として活用できます。

・365日24時間稼働

・ミスなく正確に作業を遂行

・膨大な情報を瞬時に処理

ただし、最終的な判断と実行は人間が行う必要があります。AIを上手く活用し、企業の競争力を高めていくことが重要です。

まとめ:生成AIを使わないことが最大のリスク

・業務効率化、意思決定支援、新規ビジネス創出に貢献

・導入の第一歩は、まず触れてみること

・社内のリーダーを育成し、全社的な活用を推進

生成AIは単なるツールではなく、企業の未来を左右する重要な技術です。「AIを使わないリスク」を認識し、積極的に活用していきましょう。

近森満の生成AI講座のスライドから抜粋

さいごに

いかがでしたでしょうか?

本セミナーを通じて、生成AIの可能性を感じていただけたら幸いです。

このような講演活動やセミナー講師は年間20回以上登壇しています。また、地域のデジタル化やDX推進並びにIT AIの導入に力を入れています。いつでもお声掛けください。

DX推進や人材育成についてのご相談は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にお申し込みください。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【音声配信】

※音声収録のポッドキャストではテキストには載っていない㊙話も。

ぜひ、ものは試しに聴いてみてください。

最近ビデオポッドキャストを始めましたので映像でもどうぞ!

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)