【目次】

- あなたの業務に最適なモデルはどれ?

- AIエージェントとGPT-5がもたらす近未来

- まとめ

【記事概要】

生成AI時代の今、ChatGPTを使おうとして「どのモデルを選べばいいの?」と迷っていませんか?

OpenAIが提供するChatGPTは、日々進化を遂げ、GPT-4、GPT-4.5、GPT-4 Omni(4O)など、多様なモデルが登場しています。それに加えて、O1、O3 mini、O3 mini high、さらにプロフェッショナル向けのO1 Proモードなど、選択肢が一気に増えたことで、使い方や用途に合わせた選定が重要となっています。

本記事では、DX推進人材育成を掲げる近森満が、自身の経験を交えながら、各モデルの特性や向き・不向きを解説。さらに、どのタイミングで、どのモデルを活用すべきかについてもわかりやすく整理しました。AIエージェントの登場やChatGPT-5の予告にも触れつつ、超知性AI時代の生成AI活用戦略を提案します。

「とりあえずGPT-4.0を使えば無難」は本当か?その先にあるプロモードの世界とは?生成AIを味方につけ、業務や企画に活かすための実践的な指南をお届けします。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

ChatGPTモデル、増えすぎ問題ってなに?

ChatGPT、最近どう使ってますか?

いや、正直に言って「モデルが増えすぎて、どれを使えばいいか分からない!」っていう声、めちゃくちゃ聞きます。

セミナーや講演でも、「近森さん、結局どれが一番おすすめなんですか?」って聞かれます。

結論から言えば、「用途によって使い分ける」のが正解。

とはいえ、ChatGPTのラインナップが次から次へと登場するこの状況、「GPT-4.0」「GPT-4.5」「GPT-4 omni(通称4o)」「o1」「o3 mini」「o3 mini high」「o1 Pro mode」

…もうカタカナと数字の嵐。

そこで本記事では、それぞれの特徴と「どんな仕事や用途に向いているのか?」をわかりやすく整理して、あなたの業務やアイデア創出の“最適パートナー”を見つけていただきたいと思います。

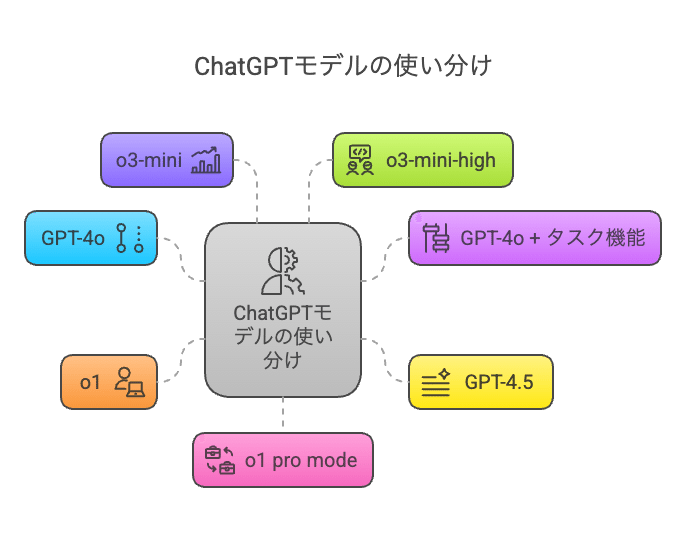

ChatGPTモデルの全体像を俯瞰してみる

2025年現在、ChatGPTのモデル構成はざっくりとこのようになっています。

・GPT-4.0(ChatGPT-4.0)

・GPT-4.5

・GPT-4 omni(通称:4o)

・o1

・o3 mini

・o3 mini high

・o1 Pro mode($200/月)

また、それらにアクセスするための契約体系も3種類。

・無料版(GPT-3.5または4o制限付き)

・ChatGPT Plus($20/月、GPT-4.5, 4o利用可能)

・ChatGPT Team/Enterprise(法人向け)※種類に含めません。

・ChatGPT Pro mode($200/月、o1 Pro mode含む)

事例:どれを選ぶべきか?迷う現場の声

たとえば中堅IT企業の人事部では、「GPT-4.0を業務マニュアルの作成に使っていたが、クリエイティブな文章には物足りなさを感じる。GPT-4.5はどうか?」という相談がありました。

ここで重要なのは、

「何をしたいか」によって最適モデルが変わることです。

モデル別に分かる!強みと使いどころ

GPT-4o(4 omni):とにかく万能、初めての生成AIに最適

万能型で無料でも使える「王道」モデル。

企画書、議事録、提案書、メール、要約など基本的な業務はこれ一本でOK。特に「何から始めたらいいのか分からない」方にはうってつけ。音声・画像も処理できるマルチモーダル能力も備えていて、DX推進の入り口にも最適です。

GPT-4.5:ひらめきをくれる“共感型”相棒

感情表現が豊かで、人間らしい返答が魅力。企画書のアイデア出しやストーリー構築、小説やスピーチの下書きなど、クリエイティブ用途にピッタリ。EQ(感情知能)が高いと言われるだけに、共感を求めるやりとりに強いです。

o1:スピード重視の軽量モデル

反応が早くてコストも低く、軽い作業や簡単な推論に最適。資料のチェックやQ&Aの自動応答など、ちょっとしたサポート役にぴったり。無料版でもある程度動き、プロモード(課金)でさらに高速・高性能になります。

o3 mini:トレンド感知に強い、マーケター向け

SNSやニュースのような「今を読む力」が強み。トレンド分析、業界動向の要約、SNS投稿のネタ出しなど、情報を“速く広く”収集したいときに力を発揮。エンタープライズでの情報戦略にも活用価値大。

o3 mini high:理系タスク・プログラミングの王道

コード生成、数式処理、システム設計など技術系・開発業務に強みを発揮。GPT-4.5より処理時間がかかるが、その分正確性と深みがある。コーディング教育にもおすすめ。

o1プロモード($200/月):最強の頭脳、戦略思考モデル

経営企画、プロダクト戦略、複雑なデータ分析など、高度な推論を必要とするタスクに特化。大量の変数を処理し、数分かけてでも深く思考し結論を出すため、業務の質を重視する層には理想的。

あなたの業務に最適なモデルはどれ?

結局、どれを使えばいいの?という問いに対して、私はこう答えます。

・「まず始める」なら…GPT-4.0

・「アイデアを広げたい」なら…GPT-4.5

・「軽くて早いのがいい」なら…o1

・「市場分析・トレンド感知」なら…o3 mini

・「技術系の精度重視」なら…o3 mini high

・「とことん深く考えてほしい」なら…o1 Pro mode

そしてDeep Research機能を使うこと!

すべては「目的ありき」でモデルを選ぶべし。

事例: AIで市場調査&商品企画

あるスタートアップ企業では、o3 miniでSNSトレンドを調査し、o3 mini highで新商品の仕様を検討。その後、GPT-4.5でブランドストーリーを作成し、o1 Pro modeで市場投入シナリオを策定するという、マルチモデル連携型活用を実現しました。

まあ、試して良い結果を採用する、というのが無難です。

AIエージェントとGPT-5がもたらす近未来

OpenAIは今後、GPT-5とともにエージェント機能の実装を計画中。これは、AIが自律的に複数タスクをこなし、人間の仕事を“代行”する可能性を持っています。AGI(汎用AI)、そしてASI(超知性AI)に向けて、いよいよ社会は新たなステージに突入しようとしています。

キーワード解説:超知性リテラシー

超知性リテラシーとは、AIやAGIの進化を正しく理解し、自分の役割を再定義するための知識体系。今後はAIとの共存において欠かせない素養になります。

まとめ(企画書のネタ)

ChatGPTモデルの使い分けマップ

今後の生成AI活用に向け、以下のような使い分けマップが社内のDX推進企画書に活用できます。

| 目的 | 推奨モデル |

|—————————–|——————–|

| 業務効率化・文章生成 | GPT-4.0 |

| 企画・創造的発想 | GPT-4.5 |

| 簡易チャット・日常業務支援 | o1 |

| 市場調査・トレンド把握 | o3 mini |

| プログラミング・設計支援 | o3 mini high |

| 経営分析・戦略立案 | o1 Pro mode |

さいごに

いかがでしたでしょうか?

ChatGPTの世界、どんどん拡張していきますが、大切なのは「自分の仕事にフィットするモデルを選ぶ」こと。新しいことに挑戦するには、まず“知る”ことから。そして“使ってみる”こと。

毎日のアップデートをキャッチアップし、生成AIの「学び方を学ぶ」、学び方の再定義をしてほしいです。行動が未来を変えます。

ぜひ、あなた自身やチームの課題に応じて、ChatGPTの最適モデルを選び、生成AIとの共創を始めてみてください。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)